ALL-EMA: Erster Zeitvergleich der Biodiversität in der Agrarlandschaft

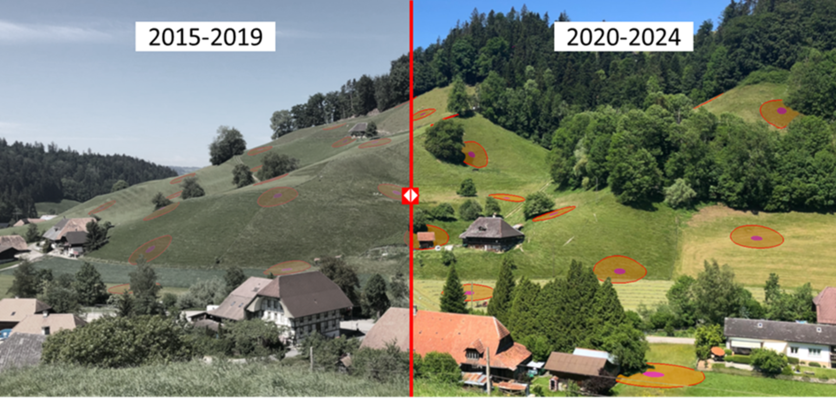

Seit 2015 erhebt Agroscope die Biodiversität in der Schweizer Agrarlandschaft. Inzwischen sind die ersten beiden fünfjährigen Erhebungen abgeschlossen. Insgesamt ist der Zustand der Biodiversität stabil geblieben, auch wenn für spezifische Indikatoren und Zonen negative als auch positive Entwicklungen feststellbar waren. Verbesserungen sind vor allem in den Biodiversitätsförderflächen nachweisbar.

Quelle: Agroscope

Im Auftrag des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW) und des Bundesamts für Umwelt (BAFU) führt Agroscope seit 2015 das Monitoringprogramm «Arten und Lebensräume Landwirtschaft – Espèces et milieux agricoles» (ALL-EMA; www.allema.ch) durch. ALL-EMA erfasst systematisch und regelmässig den Zustand und die Entwicklung der Biodiversität in der Agrarlandschaft mit den Zielen, Veränderungen zu beobachten, die Wirksamkeit von Fördermassnahmen zu bewerten und Forschungsfragen zu beantworten.

Dazu untersucht ALL-EMA die Vielfalt von Pflanzen, Tagfaltern, Brutvögeln sowie ihren Lebensräumen. Die Datenerfassung erfolgt in 170 jeweils ein Quadratkilometer grossen Untersuchungsquadraten, von denen jährlich ein Fünftel erfasst wird. Sie sind repräsentativ über die landwirtschaftlichen Zonen und biogeografischen Regionen verteilt. Die vollständigen Daten der Zweiterhebung (2020–2024) wurden nun erstmals ausgewertet und mit jenen der Ersterhebung (2015–2019) verglichen. Zusätzliche ALL-EMA Daten zur Biodiversität auf BFF ermöglichten zudem eine gezielte Evaluation der Wirkung von Biodiversitätsfördermassnahmen.

Artenvielfalt von der Erst- zur Zweiterhebung grösstenteils unverändert – mit deutlichem Defizit gegenüber 1900

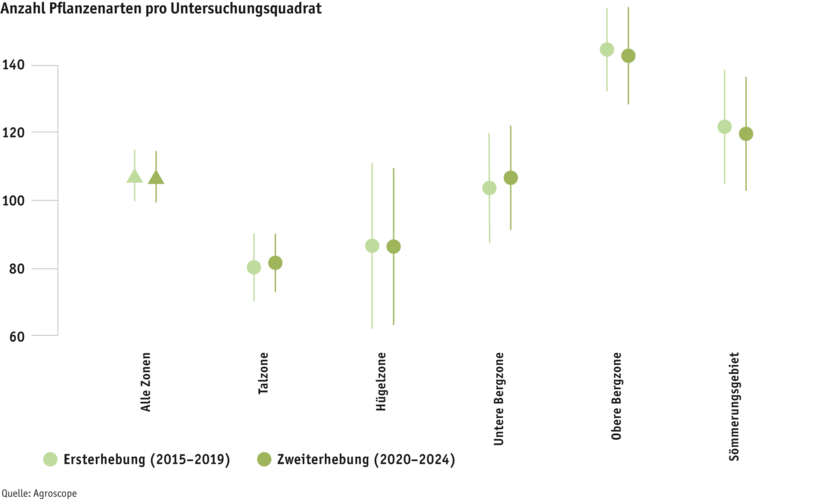

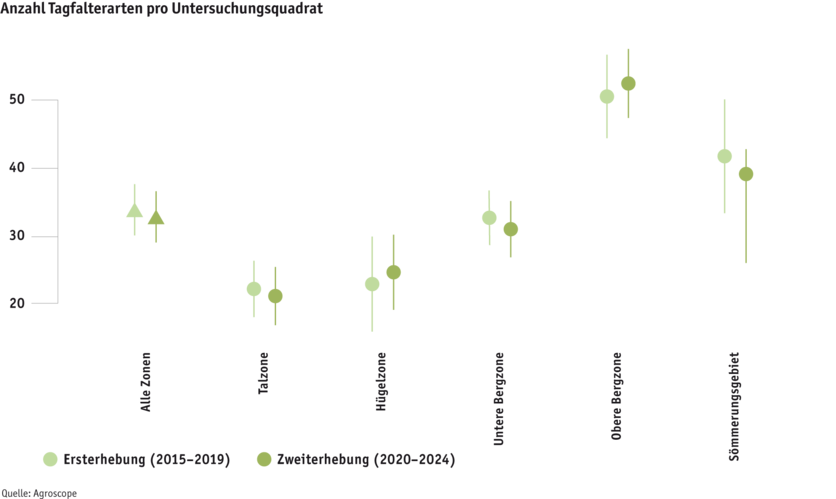

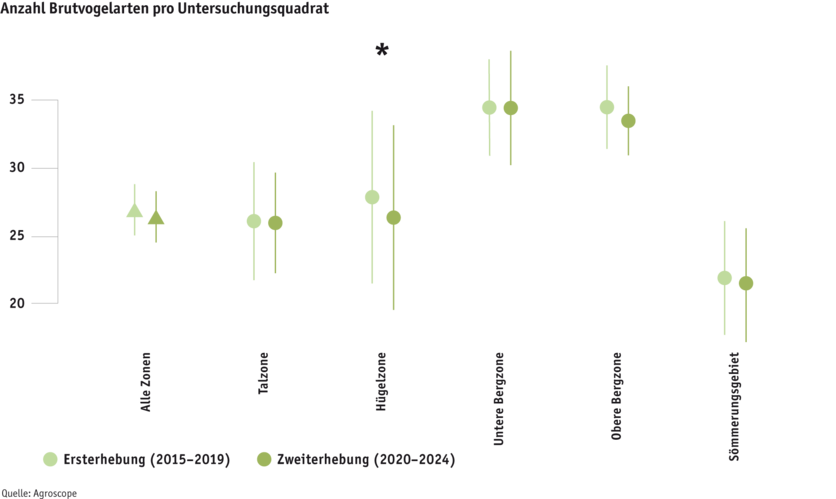

Sowohl in der Erst- als auch in der Zweiterhebung fand sich in den höhergelegenen Regionen eine reichere Artenvielfalt der Pflanzen, Tagfalter und Brutvögel als in den tiefergelegenen, einzig die Brutvogelartenvielfalt war im Sömmerungsgebiet niedrig (Abb. 1a, b, c). Das allgemeine Muster steht vor allem im Zusammenhang mit der Nutzungsintensität, die von den Tal- zu den Berggebieten hin abnimmt, und die geringe Brutvogelvielfalt im Sömmerungsgebiet weist auf die nur wenigen Gehölzstrukturen und die erschwerten klimatischen Bedingungen hin.

Der Einfluss der Nutzungsintensität auf die Biodiversität lässt sich anhand von historischen Daten abschätzen: Ein Vergleich mit Daten aus dem Schweizer Grasland um 1900, als die Bewirtschaftung noch deutlich extensiver war als heute, zeigte, dass die Artenvielfalt der Pflanzen damals höher und über die Höhenstufen hinweg ausgeglichener war. In den tiefergelegenen Regionen war die Artenvielfalt damals etwa doppelt so hoch wie heute.

Von der Erst-zur Zweiterhebung stellte ALL-EMA für die gesamte Schweiz keine Veränderung in der allgemeinen Vielfalt von Pflanzen, Tagfaltern und Brutvögeln fest (Abb.1a, b, c). Zwar kann diese Stabilität vor dem Hintergrund des historischen Rückgangs der Biodiversität positiv gewertet werden, jedoch befindet sich die Biodiversität dadurch gegenwärtig noch immer auf einem sehr niedrigen Niveau.

Weiter zeigten vertiefte, differenzierte Auswertungen auch deutlich negative Veränderungen. Beispielsweise wurden in der Zweiterhebung gefährdete Brutvogelarten deutlich seltener beobachtet. Dies lässt vermuten, dass der Druck auf gefährdete Arten immer noch gross ist und ihr Rückgang in der Agrarlandschaft mit den aktuellen Massnahmen nicht gestoppt werden kann.

Abbildungen 1a, b und c: Anzahl Pflanzenarten, Tagfalterarten und Brutvogelarten in der Agrarlandschaft pro Untersuchungsquadrat. Durchschnitt ± 95 %-Konfidenzintervall. ▪ P < 0.1; * P < 0.05.

Veränderungen innerhalb der Pflanzengemeinschaften erkennbar

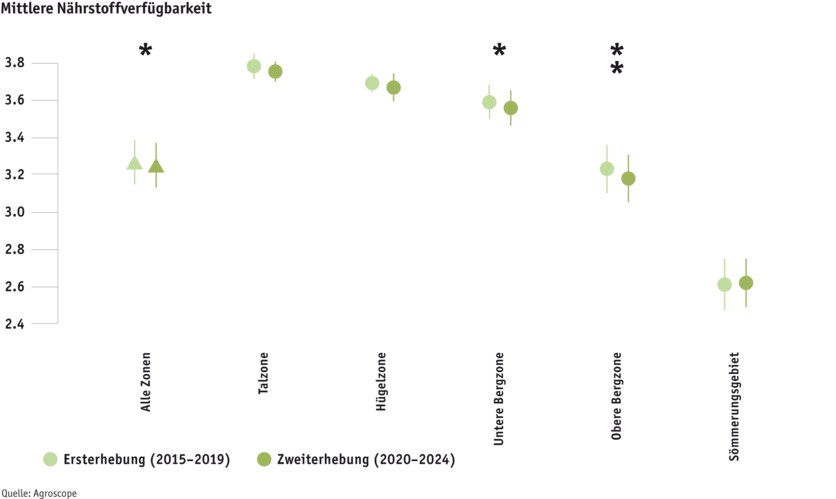

Pflanzengemeinschaften können wichtige Hinweise auf Wachstumsbedingungen an ihrem Standort liefern. Die Nährstoffverfügbarkeit, welche aufgrund der Pflanzengemeinschaften abgeschätzt werden kann, war generell höher in tieferen Lagen als in höheren Lagen (Abb. 2). Von der Erst- zur Zweiterhebung ging die Nährstoffverfügbarkeit zurück (Abb. 2). Eine solche Entwicklung gilt grundsätzlich als günstige Voraussetzung für eine längerfristige Zunahme der Pflanzenartenvielfalt. Allerdings führt eine tiefere Nährstoffverfügbarkeit allein nicht zwangsläufig zu einer höheren Vielfalt, da auch andere Faktoren – wie der vorhandene Artenpool, der Einfluss invasiver Arten – eine wichtige Rolle spielen. Gleichzeitig wurden die einzelnen Pflanzengemeinschaften einander ähnlicher (Abb. 3). Eine solche Vereinheitlichung kann langfristig zu einem Rückgang der Pflanzenartenvielfalt führen.

Diese beiden Entwicklungen – einerseits die Abnahme der Nährstoffverfügbarkeit, andererseits die zunehmende Homogenisierung der Pflanzengemeinschaften – könnten sich gegenseitig aufheben und erklären, weshalb die grossräumige Pflanzenartenvielfalt insgesamt unverändert blieb (Abb. 1a). Die bei ALL-EMA beobachtete Abnahme der Nährstoffzahl und die Veränderungen in der Vielfalt der Artengemeinschaften werden durch weitere Monitoringprogramme gestützt, so etwa durch eine aktuelle Auswertung der Wirkungskontrolle Biotopschutz Schweiz.

Abbildung 2: Mittlere Nährstoffverfügbarkeit (abgeleitet aus den Zeigerwerten der Pflanzengemeinschaften) in der gesamten Agrarlandschaft pro Untersuchungsquadrat; Durchschnitt ± 95 %-Konfidenzintervall. ▪ P < 0.1; * P < 0.05; ** P < 0.01.

Abbildung 3: Verschiedenartigkeit lokaler Artengemeinschaften von Pflanzen (Mittlerer inverser Morisita-Horn-Index) in der gesamten Agrarlandschaft pro Untersuchungsquadrat; Durchschnitt ± 95 %-Konfidenzintervall. ▪ P < 0.1; ** P < 0.01.

Fläche besonders wertvoller Lebensräume stagniert

Ökologisch wertvolle Lebensräume bilden die Grundlage für die Vielfalt der Arten. Diese Lebensräume sind auch für die langfristige Ernährungssicherheit wichtig, denn nur wenn natürliche und naturnahe Lebensräume in Agrarökosystemen erhalten bleiben, können diese ihre vielfältigen Funktionen erfüllen. Der Anteil ökologisch besonders wertvoller Lebensräume an der landwirtschaftlichen Nutzfläche lag sowohl in der Erst- als auch in der Zweiterhebung bei nur rund elf Prozent, was zeigt, dass sich das Defizit zu den Umweltzielen Landwirtschaft nicht verkleinert hat. Diese Stagnation zeigt, dass vielfältige und artenreiche Lebensräume nicht kurzfristig und ohne gezielte Fördermassnahmen entstehen.

Weiterführung des Monitorings mit der Dritterhebung

ALL-EMA trägt entscheidend zur wissenschaftlich fundierten Evaluation und Weiterentwicklung von agrar- und umweltpolitischen Massnahmen bei. Der erste Zeitvergleich zeigte, dass die Methode sowohl stabil als auch sensitiv ist und Veränderungen erfasst, die plausibel erscheinen. Die kontinuierliche und langfristige Fortführung des Programms ist entscheidend, um den Zustand und die Entwicklung der Biodiversität in der Schweizer Agrarlandschaft auch künftig verlässlich beurteilen zu können – insbesondere vor dem Hintergrund sich wandelnder Rahmenbedingungen. Mit dem Jahr 2025 ist die Dritterhebung (2025–2029) des ALL-EMA-Monitorings bereits erfolgreich gestartet.

Weiterführende Informationen

Grundlegende Informationen zum Monitoringprogramm ALL-EMA sind auf der Agroscope-Webseite zu finden: Monitoringprogramm «Arten und Lebensräume Landwirtschaft» – ALL-EMA

Quellen

Bergamini, A., Ginzler, C., Schmidt, B. R., Boch, S., Ecker, K. T., Pichon, N. A., Bedolla, A., Psomas, A., Moser, T., Dosch, O., & Holderegger, R. (2025). Wirkungskontrolle Biotopschutz Schweiz (WBS): Zustand und Veränderungen in den Biotopen von nationaler Bedeutung nach zwei Erhebungsperioden. WSL Berichte 174.

Meier E., Lüscher G., Buholzer S., Herzog F., Indermaur A., Riedel S., Winizki J., Hofer G., Knop E. (2021). Zustand der Biodiversität in der Schweizer Agrarlandschaft: Zustandsbericht ALL-EMA 2015–2019. Agroscope, Zürich. Agroscope Science Nr. 209, 1 82. https.//doi.org/10.34776/as111g

Meier E., Lüscher G., Herzog C., Herzog F., Indermaur A., Winizki J., Knop E. (2025). Veränderung der Biodiversität in der Schweizer Agrarlandschaft. Von der ALL-EMA-Ersterhebung (2015–2019) zur Zweiterhebung (2020–2024). Agroscope, Zürich. Agroscope Science Nr. 209, 1‑84. https://doi.org/10.34776/as209

Riedel, S., Widmer, S., Babbi, M., Buholzer, S., Grünig, A., Herzog, F., Richner, N., & Dengler, J. (2023). The Historic Square Foot Dataset – Outstanding small-scale richness in Swiss grasslands around the year 1900. Journal of Vegetation Science, 34(5). https://doi.org/10.1111/jvs.13208

Mein Agrarbericht

Auswahl:

Stellen Sie sich Ihren eigenen Agrarbericht zusammen. Eine Übersicht aller Artikel finden Sie unter «Service».